Using Djot instead of Markdown in MkDocs

本文 Markdown 含量为 0.59 ‰,消耗咖啡液和温水共 2000 ml,合计咖啡因约 310 mg。

仓库:github.com/13m0n4de/mkdocs-djot

<!– more –>

使用 Djot 替换 Markdown

什么是 Djot

作者 John MacFarlane 的介绍

Djot (/dʒɑt/) 是一种轻量级的标记语法。它的大部分特性源自 CommonMark,但修复了 CommonMark 语法中一些复杂且难以高效解析的问题。Djot 的功能也比 CommonMark 更加全面,支持定义列表、脚注、表格、多种新型行内格式(插入、删除、高亮、上标、下标)、数学公式、智能标点、可应用于任何元素的属性,以及用于块级、行内和原始内容的通用容器。该项目最初是为了实现我在 Beyond Markdown 一书中提出的一些想法而发起的。

John MacFarlane 同时也是 Pandoc 和 CommonMark 的作者。很显然他在试图推进 Markdown 标准化的过程中遭遇了不少阻力,最终决定创造 Djot。

你可以在 Djot 查看更多介绍和语法说明,它在保持简洁的同时解决了许多 Markdown 的问题,功能也更加全面。

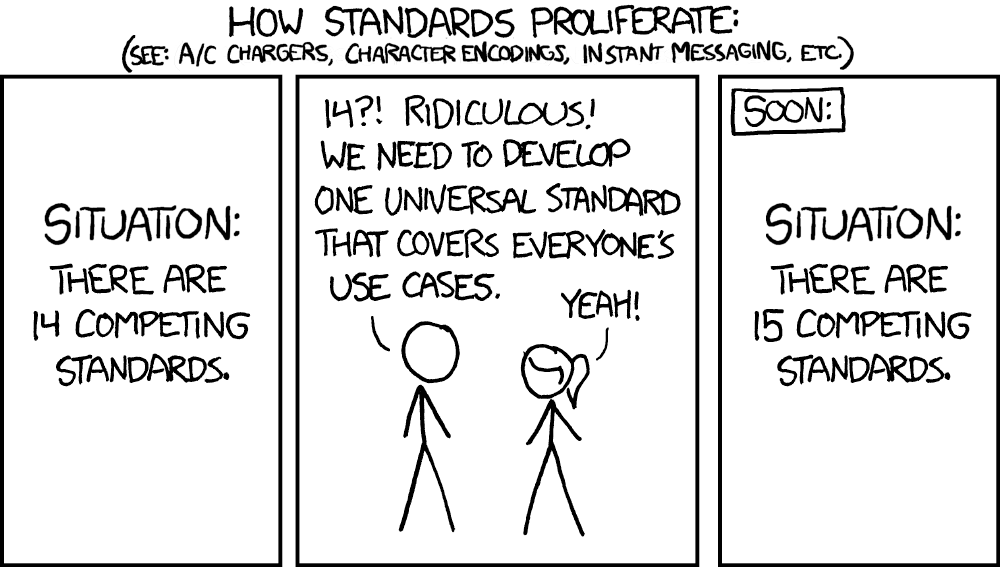

为什么不是 Markdown

Markdown 作为最流行的轻量级标记语言(Lightweight markup language, LML),并没有看上去那么 Simple:

- 缺乏真正的规范:John Gruber 本人最初的规范也包含着歧义,不同的项目有自己的解析规则

- 标准散乱,变体太多:本站 MkDocs 文档就是一个例子,基于 Python Markdown,还配置了一堆拓展

- 缺乏真正的可拓展性:没办法在不破坏解析方式的情况下拓展语法

- ……

我的日常使用中,除了 MkDocs 用的 Python Markdown,还会经常用到 CommonMark 和 GitHub-Flavored Markdown,甚至还有 Obsidian 的特殊语法。

如果你问我:「什么是 Markdown?」我很难描述,甚至很难给出一个链接告诉你:「这就是 Markdown」。

我只能说:「如果它以一个或多个 # 开头,它就是一个标题行……大概这样的标记语言。但你想在哪里使用 Markdown 呢?因为处处都不一样」。

我没法在此一一列举 Markdown 的所有问题,这里有一篇更好的文章:Markdown Is a Disaster: Why and What to Do Instead。

文章作者 Karl Voit 在其中还提到 LML 最重要的四个特征:

- 易于人类阅读

- 易于人类学习

- 格式易于人工输入 (或由工具生成)

- 易于通过工具处理

他认为 Markdown 只满足了第一点,这也与我在团队里收到的反馈相同:

- 大家都觉得看着很舒服,因为以前他们更多用 Word,而 Word 想要写好可不简单——干得好,微软

- 团队成员时不时会抱怨,Markdown 语法很难学,准确来说是很难记,我有时也会记混

- 有人反馈过写起来麻烦,但编辑器的补全和快捷键缓解了这个问题

- Markdown 的解析器很难编写,非 常 难。

好吧,真正让我难过的是第四点。

前段时间我尝试用 nom 编写一个剧本解析器。由于团队在用 Obsidian 写文档,剧本的格式就打算基于 Obsidian 的 Markdown 语法做简单扩展。

结果我发现,这个“简单扩展”迫使我几乎从头实现 CommonMark 解析器。因为:

- Obsidian 的语法已经是某种 Markdown 方言

- 没有任何现成 Parser 能处理「Obsidian 语法」+「Obsidian 插件语法」这个语法组合

- 我的扩展也进一步破坏了标准 Markdown 结构(因为原版 Markdown 没有给出合适的拓展方案)

手写 Parser 的过程中,我必须仔细确定使用了哪些元素及其变体,嵌套情况下应该有什么行为,边界情况该怎么解析,什么时候该转义,如何识别 HTML 代码……

最终我意识到,「Markdown 易于重用」是个错觉。每个项目都有自己的方言,迁移文本远比想象中困难。这让我开始担心,我的博客和笔记本将来迁移会有多麻烦。

为什么不是其他标记语言

当然还有很多 LML 可选:reStructuredText、MediaWiki、AsciiDoc、Org-mode……

语法和工具上的对比可以看这个表格:Lightweight Markup

我只简单说明不用它们的理由,不详细展开:

- reStructuredText:学习曲线陡峭,手写繁琐,对缩进要求严格

- MediaWiki:语法不一致,复杂嵌套时可读性差

- AsciiDoc:语法不一致,并且为了某些功能设计了相当复杂的语法(对我来说是过度设计)

Org-mode 比较特殊,理由只有一个:当初我选择了 Vim 而非 Emacs,因此错过了 Emacs 生态,而每次试图学习 Org-mode 时我都认为应该先将我的编辑器习惯迁移到 Emacs 去。

Karl Voit 让我知道不需要在 Emacs 中也可以很好地编写 Org-mode 标记语言,你绝对要看一下他提出的 Orgdown 项目。

既然 Org-mode 变成还不错的选择了,是不是意味着这篇文章……到此结束?

为什么是 Djot 而不是 Org-mode

并不,我的理由是:Djot 更接近 Markdown,迁移成本更低。

如果我想复用 Python Markdown 或其他 Markdown 变体中特殊语法的渲染效果,Djot 只需要给文档块添加属性就可以了。而 Org-mode 可能需要编写导出过滤器,并且更难融合进 MkDocs。

至于生态,目前 Djot 生态还不如 Org-mode 在 Emacs 外的生态呢,但追逐新鲜事物总是很有趣不是吗?

选择权永远在自己手中,而我选择了 Djot。所以,不要再纠结为什么圣经能挡子弹了,让电影继续吧 :)

编写 MkDocs 插件

太好了,终于开始做一些实事了。

要将 Djot 文件渲染到 MkDocs 页面上,最好的方式是编写一个 MkDocs 插件,在构建过程中“拦截”文档处理流程。

MkDocs 插件的工作原理

在构建网站时,MkDocs 会在不同阶段触发特定的事件,插件可以注册这些事件的处理函数,在恰当的时机介入构建流程。

根据官方文档,这些事件分为两类:

全局事件(每次构建发生一次):

-

on_startup:MkDocs 启动时触发 -

on_config:配置加载完成后触发,可以修改配置 -

on_pre_build:构建前准备,可以进行预处理 -

on_files:文件集合构建完成,可以添加/删除/修改文件列表 -

on_nav:导航结构构建完成,可以修改导航 -

on_env:Jinja2 环境配置完成

页面事件(每个页面都会执行):

对于 files 中的每个页面,依次触发:

-

on_pre_page:页面处理前的准备工作 -

on_page_read_source:读取源文件内容(已弃用) -

on_page_markdown:Markdown 代码从文件加载完毕,可用于修改 Markdown 源文本 -

on_page_content:HTML 生成后,可以修改 HTML 内容 -

on_page_context:模板上下文准备完成 -

on_post_page:模板渲染完成,即将写入磁盘

插件 Python 代码

项目用 uv 创建,结构如下:

mkdocs-djot/

├── pyproject.toml

└── src

└── mkdocs_djot

├── __init__.py

└── plugin.py

MkDocs 默认不会将拓展名为 .dj 和 .djot 的文件视为文档文件,也就不会在后续步骤中处理它们:

class File:

def is_documentation_page(self) -> bool:

"""Return True if file is a Markdown page."""

return utils.is_markdown_file(self.src_uri)

def is_markdown_file(path: str) -> bool:

"""

Return True if the given file path is a Markdown file.

https://superuser.com/questions/249436/file-extension-for-markdown-files

"""

return path.endswith(markdown_extensions)

我的做法是在 on_files 事件发生时,覆盖 Djot 对应 File 对象的 is_documentation_page 方法,使其返回 True。

class DjotPlugin(BasePlugin):

config_scheme = (

(

"extensions",

config_options.ListOfItems(

config_options.Type(str), default=[".dj", ".djot"]

),

),

)

def should_include(self, file: File) -> bool:

return file.src_path.endswith(tuple(self.config["extensions"]))

def on_files(self, files: Files, /, *, config: MkDocsConfig) -> Files | None:

for file in files:

if self.should_include(file):

file.is_documentation_page = lambda: True

# Clear cached properties so they get recalculated

for attr in ("dest_uri", "url", "abs_dest_path", "name"):

file.__dict__.pop(attr, None)

return files

需要注意的就是 dest_uri 等属性是 cached_property 的,需要手动清除,使其基于 is_documentation_page = lambda: True 重新计算,不然页面没法通过 .html 结尾的 URL 访问。

再之后需要劫持渲染,从原本的 Markdown -> HTML 渲染逻辑替换为 Djot -> HTML 。

这一步可以在很多时机进行,比如在 on_page_markdown 时渲染 Djot 文本,将渲染结果的 HTML 代码视为 Markdown 文本返回。(HTML 代码是合法的 Markdown 元素,所以之后再次经过 Markdown 渲染还是会生成一样的 HTML 代码)

更好的做法是在 on_pre_page 时修改 Page 的 render 方法。

render 方法会转换 Markdown 文本为 HTML,赋值给 content 属性:

class Page(StructureItem):

def render(self, config: MkDocsConfig, files: Files) -> None:

"""Convert the Markdown source file to HTML as per the config."""

if self.markdown is None:

raise RuntimeError("`markdown` field hasn't been set (via `read_source`)")

# ...

self.content = md.convert(self.markdown)

# ...

我定义了 djot_render 函数覆盖 page.render,与原版 render 逻辑一致,只是使用了 render_to_html 函数来渲染 Djot:

class DjotPlugin(BasePlugin):

def on_pre_page(

self, page: Page, /, *, config: MkDocsConfig, files: Files

) -> Page | None:

if not self.should_include(page.file):

return page

def djot_render(config: MkDocsConfig, files: Files) -> None:

if page.markdown is None:

raise RuntimeError("`markdown` field hasn't been set")

# ...

page.content = render_to_html(page.markdown)

page.render = djot_render

return page

它最终会在 on_page_markdown 和 on_page_content 之间被调用。

使用 Rust 渲染 Djot

很可惜截至目前(2025-11-06)还没有任何 Python 版本的 Djot 解析器,render_to_html 函数的实现会很麻烦。先写个 Python 版本的解析器?还是算了吧。

最终我决定使用 jotdown 和 Pyo3,希望我们不用再经历一次“为什么是 xxx”。

jotdown 是 Rust 编写的 Djot 解析器。而 PyO3 是一个能够将 Rust 代码编译为 Python 原生扩展模块(.so 或 .pyd 文件)的 Rust 库。

项目由 PyO3 的辅助工具 Maturin 创建,它会帮忙设置必要的 Cargo.toml 和 pyproject.toml 信息,也可以更快捷地构建和发布。

项目结构:

jotdown_py/

├── Cargo.toml

├── pyproject.toml

└── src

└── lib.rs

实现很直接,用 PyO3 包装 jotdown 的渲染函数:

#[pyfunction]

fn render_to_html(djot_text: &str) -> PyResult<String> {

let mut html = String::new();

let events = jotdown::Parser::new(djot_text);

jotdown::html::Renderer::default()

.push(events, &mut html)

.map_err(|e| PyErr::new::<PyRuntimeError, _>(format!("HTML rendering failed: {e}")))?;

Ok(html)

}

#[pymodule]

fn jotdown_py(m: &Bound<'_, PyModule>) -> PyResult<()> {

m.add_function(wrap_pyfunction!(render_to_html, m)?)?;

Ok(())

}

编译后,Python 可以像普通 Python 模块一样导入和使用它:

from jotdown_py import render_to_html

html = render_to_html("# Hello, Djot!")

Rust/Python 混合项目

目前,jotdown_py(jotdown 的包装)和 mkdocs-djot(MkDocs 插件)是分离的两个项目,我需要将 jotdown_py 发布为一个 Python 包,在 mkdocs-djot 中导入 jotdown_py,最后再把 mkdocs-djot 发布出去。

太分散了,需要维护两个项目,只有将前者制作成完整的 Rust-Python binding package 时才有必要,而我没这个想法。

我从 Maturin User Guide 找到了混合项目的设置方法,只需在 pyproject.toml 添加:

[tool.maturin]

python-source = "mkdocs_djot"

将 MkDocs 插件代码放在 mkdocs_djot/ 下,两个 pyproject.toml 内容也可以合并在一起。

最终项目结构是这样:

mkdocs-djot/

├── Cargo.toml

├── mkdocs_djot

│ ├── __init__.py

│ └── plugin.py

├── pyproject.toml

└── src

└── lib.rs

Python 中导入的命名空间需要略微修改:

from mkdocs_djot.jotdown_py import render_to_html

在 MkDocs 中使用

在 MkDocs 项目中安装 mkdocs-djot,添加到插件列表:

plugins:

- djot

此时任何 .dj 或 .djot 结尾的文档都会被渲染成 HTML 页面。

名称可以用 djot 是因为在 pyproject.toml 中设置了:

[project.entry-points."mkdocs.plugins"]

djot = "mkdocs_djot.plugin:DjotPlugin"

处理元信息

呼,阶段性胜利。但……页面上好像少了什么?

哦,是右侧的目录(TOC),还有标题锚点也不见了。

因为刚刚在覆盖方法时略过了原版 render 还会做的其他事情:

def render(self, config: MkDocsConfig, files: Files) -> None:

"""Convert the Markdown source file to HTML as per the config."""

if self.markdown is None:

raise RuntimeError("`markdown` field hasn't been set (via `read_source`)")

md = markdown.Markdown(

extensions=config['markdown_extensions'],

extension_configs=config['mdx_configs'] or {},

)

raw_html_ext = _RawHTMLPreprocessor()

raw_html_ext._register(md)

extract_anchors_ext = _ExtractAnchorsTreeprocessor(self.file, files, config)

extract_anchors_ext._register(md)

relative_path_ext = _RelativePathTreeprocessor(self.file, files, config)

relative_path_ext._register(md)

extract_title_ext = _ExtractTitleTreeprocessor()

extract_title_ext._register(md)

self.content = md.convert(self.markdown)

self.toc = get_toc(getattr(md, 'toc_tokens', []))

self._title_from_render = extract_title_ext.title

self.present_anchor_ids = (

extract_anchors_ext.present_anchor_ids | raw_html_ext.present_anchor_ids

)

if log.getEffectiveLevel() > logging.DEBUG:

self.links_to_anchors = relative_path_ext.links_to_anchors

MkDocs 使用 Treeprocessor 分析 Markdown AST,从中提取锚点、标题、TOC 这些页面元信息。

我肯定是没法获得与 Markdown 相同的 AST 来复用逻辑了,现在有两条路:

- 绑定完整的 jotdown 实现,向 Python 暴露 Djot event,在 Python 里分析 Event 流获得元信息

- 在 Rust 里提取信息返回给 Python

我一直在思考,jotdown_py 是否有必要作为一个完整的绑定库进行维护,它该是 Python 解析 Djot 的良好方式吗?Djot 不成熟,jotdown 也不成熟,未来还是交给纯 Python 实现吧。

所以,我选 2。

从 Event 流里提取信息

jotdown 将 Djot 文档解析为一系列 Event(事件)。

每个元素可能由一个或多个事件组成:容器元素(如标题、段落、列表)用 Event::Start 开始,包含其内部内容的事件,最后用 Event::End 结束;而原子元素(如文本、换行)则由单个事件表示。

比如这段 Djot:

# Hello, World!

A paragraph.

会被解析为以下事件流:

Start(Section { id: "Hello-World" }, {})

Start(Heading { level: 1, has_section: true, id: "Hello-World" }, {})

Str("Hello, World!")

End(Heading { level: 1, has_section: true, id: "Hello-World" })

Blankline

Start(Paragraph, {})

Str("A paragraph.")

End(Paragraph)

End(Section { id: "Hello-World" })

要提取页面元信息(标题、TOC、锚点),我们只需要遍历这个事件流,在遇到 Heading 容器时记录信息:

#[pyfunction]

fn extract_metadata<'py>(py: Python<'py>, djot_text: &str) -> PyResult<Bound<'py, PyDict>> {

let mut metadata = PageMetadata::new();

let mut heading_ctx = HeadingContext::new();

for event in jotdown::Parser::new(djot_text) {

match event {

// 标题开始:记录层级和 ID

jotdown::Event::Start(jotdown::Container::Heading { level, id, .. }, _) => {

heading_ctx.start_heading(&mut metadata, level, &id);

}

// 标题内的文本:累积标题内容

jotdown::Event::Str(text) if heading_ctx.active_heading_level.is_some() => {

heading_ctx.append_text(&text);

}

// 标题结束:保存标题文本

jotdown::Event::End(jotdown::Container::Heading { .. })

if heading_ctx.active_heading_level.is_some() =>

{

if let Some(title) = heading_ctx.end_heading(&mut metadata) {

metadata.title = Some(title);

}

}

_ => {}

}

}

metadata.to_py_dict(py)

}

HeadingContext 是个辅助结构,用来追踪当前是否在标题内部、标题层级、以及累积的标题文本。这样写是为了避免在函数里定义一堆临时变量,让代码好看一些。

这个函数最终返回一个 Python 字典,包含:

-

title:页面标题(第一个 H1) -

toc_tokens:TOC 树 -

anchors:所有标题的锚点 ID 集合

其中 toc_tokens 和 anchors 的内容是都是在标题开始时构建的,让我们看看 start_heading 做了什么:

impl HeadingContext {

fn start_heading(&mut self, metadata: &mut PageMetadata, level: u16, id: &str) {

if !id.is_empty() {

metadata.anchors.push(id.to_lowercase()); // 添加到锚点列表

}

let idx = metadata.toc_builder.add_token(id.to_string(), level); // 添加到 TOC 树

self.active_heading_level = Some(level);

self.active_token_idx = Some(idx);

self.heading_text.clear();

}

从扁平序列到树形结构

现在,TOC 需要一个嵌套的树形结构,例如:

H1: Introduction

H2: Background

H2: Motivation

H1: Implementation

H2: Algorithm

H3: Complexity

H2: Optimization

但从 Event 流中得到的标题序列是扁平的:

H1 (level=1, id="Introduction")

H2 (level=2, id="Background")

H2 (level=2, id="Motivation")

H1 (level=1, id="Implementation")

H2 (level=2, id="Algorithm")

H3 (level=3, id="Complexity")

H2 (level=2, id="Optimization")

这个问题本质上是:如何从线性序列构建树形结构?

关键是找到每个节点的父节点,我用了一个单调栈来解决:

- 栈底到栈顶:层级严格递增

- 遇到新节点时,弹出所有 层级 >= 当前层级 的节点

- 栈顶就是最近的父节点

相关数据结构如下:

struct TocToken {

id: String,

name: String,

level: u16,

child_indices: Vec<usize>, // 子节点索引

}

struct TocBuilder {

arena: Vec<TocToken>, // 节点数据

stack: Vec<usize>, // 用于维护祖先链的单调栈

root_indices: Vec<usize>, // 根节点索引

}

我把 TocToken 分配在 arena 里,栈中只存储元素索引,TocToken 的子节点也只存储索引。这样可以不重复存储 TocToken 数据,同时也避免了某些 Rust 所有权问题。

由于最后需要输出根节点(可能有多个 H1),我把它们的索引缓存在 root_indices。

当遇到标题 Event 时,调用 add_token,向树中插入一个节点:

impl TocBuilder {

fn add_token(&mut self, id: String, level: u16) -> usize {

let idx = self.arena.len();

let token = TocToken::new(id, level);

self.arena.push(token);

// 清理栈:移除所有层级 >= 当前层级的节点

self.stack

.retain(|&parent_idx| self.arena[parent_idx].level < level);

// 栈顶是父节点,将本节点设为子节点(如果栈为空,则当前节点是根节点)

if let Some(&parent_idx) = self.stack.last() {

self.arena[parent_idx].child_indices.push(idx);

} else {

self.root_indices.push(idx);

}

// 当前节点入栈,成为后续节点的潜在父节点

self.stack.push(idx);

idx

}

}

算法的时间复杂度是 O(n) (n 为标题数量)。虽然有 retain 操作,但每个节点最多入栈和出栈各一次,总体仍是线性时间。空间复杂度也是 O(n),用于存储所有节点。

返回的时候手动转换为 Python 字典和列表(PyDict 和 PyList):

impl TocToken {

fn to_py_dict<'py>(&self, py: Python<'py>, arena: &[TocToken]) -> PyResult<Bound<'py, PyDict>> {

let dict = PyDict::new(py);

dict.set_item("id", &self.id)?;

dict.set_item("name", &self.name)?;

dict.set_item("level", self.level)?;

let children = PyList::empty(py);

for &child_idx in &self.child_indices {

children.append(arena[child_idx].to_py_dict(py, arena)?)?;

}

dict.set_item("children", children)?;

Ok(dict)

}

}

impl TocBuilder {

fn to_py_list<'py>(&self, py: Python<'py>) -> PyResult<Bound<'py, PyList>> {

let list = PyList::empty(py);

for &idx in &self.root_indices {

list.append(self.arena[idx].to_py_dict(py, &self.arena)?)?;

}

Ok(list)

}

}

与 MkDocs 集成

可能你会好奇:为什么选择返回这样的 toc_tokens?

其实是因为我想要复用 mkdocs.structure.toc 里 get_toc 函数的逻辑:

def get_toc(toc_tokens: list[_TocToken]) -> TableOfContents:

toc = [_parse_toc_token(i) for i in toc_tokens]

# For the table of contents, always mark the first element as active

if len(toc):

toc[0].active = True # type: ignore[attr-defined]

return TableOfContents(toc)

def _parse_toc_token(token: _TocToken) -> AnchorLink:

anchor = AnchorLink(token['name'], token['id'], token['level'])

for i in token['children']:

anchor.children.append(_parse_toc_token(i))

return anchor

它能帮我更简单地构造 TableOfContents,我只需要传递和 _TocToken 一样有 name、id、level、children 字段的字典就可以了。

最终,我的 djot_render 长这样:

def djot_render(config: MkDocsConfig, files: Files) -> None:

if page.markdown is None:

raise RuntimeError("`markdown` field hasn't been set")

metadata = extract_metadata(page.markdown)

page._title_from_render = metadata["title"]

page.toc = get_toc(metadata["toc_tokens"])

page.present_anchor_ids = metadata["anchors"]

page.content = render_to_html(page.markdown)

page.links_to_anchors = {}

使用 Djot 写博客

实际上,这篇文章就完全是用 Djot 写的,如果你好奇它的内容:replacing_markdown_with_djot_in_mkdocs.dj

其中有一些有趣的地方值得一提。

复用样式

比如我可以写下:

{.admonition .quote}

:::

{.admonition-title}

作者 John MacFarlane 的介绍

Djot (/dʒɑt/) 是一种轻量级的标记语法。

:::

以此获得 Admonitions 效果,也就是文章最开头的引用块。

原本 Markdown 会这么写:

!!! quote "作者 John MacFarlane 的介绍"

Djot (/dʒɑt/) 是一种轻量级的标记语法。

它们都生成一模一样的 HTML:

<div class="admonition quote">

<p class="admonition-title">作者 John MacFarlane 的介绍</p>

<p>Djot (/dʒɑt/) 是一种轻量级的标记语法。</p>

</div>

代码高亮

失去了 Pygments 的处理,代码块没法高亮了。

我的解决方案是使用 Hightlight.js,在页面加载外部 JavaScript 和 CSS。

比如本文在开头插入了:

``` =html

<link rel="stylesheet" href="//cdn.jsdelivr.net/npm/@catppuccin/highlightjs@1.0.1/css/catppuccin-mocha.css">

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/highlightjs/cdn-release@11.11.1/build/styles/default.min.css">

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/highlightjs/cdn-release@11.11.1/build/highlight.min.js"></script>

```

在末尾插入了:

``` =html

<script>

hljs.highlightAll();

document$.subscribe(() => hljs.highlightAll());

</script>

```

document$.subscribe 是 Material For MkDocs 提供的 RxJS Observable,会在每次页面内容更新时触发。这样能避免启用即时加载功能时,页面不完全刷新,导致高亮没有开启的问题。

这是比较 Hacky 的做法,适合只愿意在单个文档中启用 Highlight.js 的情况,我的其他 Markdown 文档还是要用 Pygments。

当然也可以在 MkDocs 中设置,这样更好:

extra_css:

- https://cdn.jsdelivr.net/gh/highlightjs/cdn-release@11.11.1/build/styles/default.min.css

extra_javascript:

- https://cdn.jsdelivr.net/gh/highlightjs/cdn-release@11.11.1/build/highlight.min.js

- javascripts/init.js # Contains: hljs.highlightAll();

markdown_extensions:

- pymdownx.highlight:

use_pygments: false

已知的问题

与 Material for MkDocs 的 blog 插件 一起使用时,索引页面仍会将文档视为 Markdown 格式处理。

解决方法:

- 摘要部分尽量使用与 Markdown 兼容的 Djot 语法

- 修改 blog 插件的摘要分隔符配置,使用 Djot 注释语法

plugins:

- blog:

post_excerpt_separator: {% more %}

注意:blog 插件不支持多个分隔符。混用 Markdown 和 Djot 文件时,只能接受插入不合自身语法的“注释标记”了。

本文唯一的 Markdown 含量就是这么来的,注意到开头的 <!-- more --> 了吗。

总结

Djot 很好用,但我应该只会用它在 MkDocs 写这一篇文章了。想要将 Djot 融入 MkDocs 生态,一个简单的渲染插件做不到,长期来看 MkDocs 也不会从根本上支持 Markdown 以外的 LML,要做的工作太多。

Djot 不适合 MkDocs,或者换句话说 MkDocs 限制了 Djot。

我该用它去写自己的静态网站生成器,或者用它作为文章开头提到的剧本语法。

还有 Org-mode,这次之后我也该去试试它,说不准以后博客是从 Org-mode 生成,而不是任何 Markdown 或 Better Markdown 呢。